Vi propongo alcune “pillole di comunicazione” , incrociate nelle mie letture, che mi hanno interessato e fatto riflettere.

Sappiamo riconoscere i messaggi che ci raggiungono?

Wiseman ha intervistato per due volte un noto commentatore politico inglese chiedendogli sempre le stesse cose. In un'intervista, però, il commentatore ha detto sempre la verità, nell’altra solo bugie. Al pubblico di tre mezzi di comunicazione (quotidiano, radio, TV) è stato chiesto di valutare quale delle due interviste fosse quella vera.

I radioascoltatori nel 73% dei casi hanno scoperto l’intervista falsa

i lettori al 64% hanno scoperto l’intervista falsa

il pubblico televisivo solo nel 52% dei casi ha saputo cogliere l’inganno

Eppure il pubblico televisivo aveva molti più dati a disposizione (voce, gesto, postura corporea, occhi…) Gli spettatori televisivi hanno affidato il loro giudizio al linguaggio corporeo mentre gli ascoltatori della trasmissione radio sono stati costretti a seguire con grande attenzione le parole dell’intervistato e il modo in cui le pronunciava. L’eccesso di “informazioni” pare peggiorare l’elaborazione dei dati disponibili.

Dunque non vi è alcun trasferimento di pensiero dal parlante al suo interlocutore; l'ascoltatore crea informazione riducendo la sua incertezza attraverso le sue interazioni nel suo dominio cognitivo

(Maturana, Varela,)

- Avere più notizie ci permette di sapere di più?

Sappiamo riconoscere i messaggi che ci raggiungono?

Wiseman ha intervistato per due volte un noto commentatore politico inglese chiedendogli sempre le stesse cose. In un'intervista, però, il commentatore ha detto sempre la verità, nell’altra solo bugie. Al pubblico di tre mezzi di comunicazione (quotidiano, radio, TV) è stato chiesto di valutare quale delle due interviste fosse quella vera.

I radioascoltatori nel 73% dei casi hanno scoperto l’intervista falsa

i lettori al 64% hanno scoperto l’intervista falsa

il pubblico televisivo solo nel 52% dei casi ha saputo cogliere l’inganno

Eppure il pubblico televisivo aveva molti più dati a disposizione (voce, gesto, postura corporea, occhi…) Gli spettatori televisivi hanno affidato il loro giudizio al linguaggio corporeo mentre gli ascoltatori della trasmissione radio sono stati costretti a seguire con grande attenzione le parole dell’intervistato e il modo in cui le pronunciava. L’eccesso di “informazioni” pare peggiorare l’elaborazione dei dati disponibili.

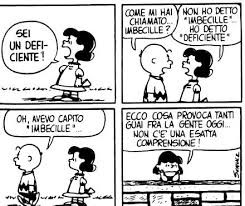

- La comunicazione non è il messaggio, ma il processo di incontro con ciò che riceviamo come messaggio, o con ciò che pensiamo di ricevere. E' l'azione associata al messaggio.

- Il linguaggio non descrive la realtà, ma la anticipa, lasciando poi alla selezione dei messaggi provenienti dall'esterno il compito di selezionare le costruzione linguistiche (cioè le frasi) più opportune e adeguate.

- Il mondo non è fatto di cose, ma di messaggi, di linguaggio, di segni (digitali) modulabili e trasformabili. Non c'è una realtà là fuori, che possiamo cogliere senza anticiparla nei nostri schemi mentali. Esiste solo una realtà vestita dal nostro modo di anticiparla e di dirla. Meglio ancora, esiste solo una realtà che, se illuminata dai nostri processi interpretativi e si informazione, può essere riconosciuta come tale.

- E' l'interesse a trasformare la comunicazione in una sorgente di informazione. Dunque la sorgente non è tale per ogni destinatario: è sempre opportuno considerare la coppia sorgente - destinatario. Anche nel caso ci siano molti destinatari interessati alla sorgente, ciascuno di essi vede la sorgente in modo diverso, sia perché i destinatari hanno interessi diversi, sia perché hanno capacità osservative diverse.

- Se il linguaggio viene ritenuto denotativo sarà necessario considerarlo come un mezzo per la trasmissione di informazioni, come se qualcosa fosse trasmessa da organismo a organismo, in modo tale che il dominio di incertezze del "ricevente" dovrebbe essere ridotto secondo le specificazioni dell' "emittente".

Dunque non vi è alcun trasferimento di pensiero dal parlante al suo interlocutore; l'ascoltatore crea informazione riducendo la sua incertezza attraverso le sue interazioni nel suo dominio cognitivo

(Maturana, Varela,)

Feed RSS

Feed RSS